20世纪历史学家_在历史学家眼中,哪个世纪变化最大?

时间:2019-07-26 00:05:22 来源:小苹果范文网 本文已影响 人

我知道,必有一个时代,人们都愿驻足。你继而追问:哪个时代,你愿整个人类来停留?——让—雅克·卢梭《论人类不平等的起源和基础》(1754年)

过去的十个世纪,就像一排丑陋的选美皇后向你走来,一个个咧开嘴微笑却没有牙齿,她们饱受瘟疫和饥荒之苦,饱受战争的折磨,经历了各种革命的喧嚣。像很多选美比赛一样,每位候选人都有充分的夺冠理由。最容易做的,是把她们按时间顺序排列起来。那么先从11世纪开始,因为没有11世纪的变化,就不可能有12世纪的变化;没有12世纪的变化,13世纪也会大不相同,依此类推。但是,我们一定要抵制住这种诱惑,理由很简单:尽管某个世纪是后面所有世纪的基础,但是它的某个成就并不一定就表明它变化更大。同样,我们也必须抵制住现代的错觉,即因为现代的成就最新、最复杂、最令人眼花缭乱,就认为它变化最大。当然,这本书不是讨论成就本身。人类的存在,不是为了与星辰赛跑,也不是为了与真理赛跑。它更像是一种平衡行为,沿着一条钢索踟蹰而行,为了到达一个更好的地方不断冒险向前。在这个过程中,需要定期地往回看看。不管如何,我的个人感觉是:对于曾经居住在我这个老房子里的先祖们来说,16 世纪和19 世纪经历的变化最大。然而,在这个问题上我个人的感觉无关紧要。重要的是,我要抛开自己的想法和可能的偏见,制定出一些标准,依照这些标准最终做出客观的判定。这些标准不仅可以为讨论这一问题提供语境,也可以为解释这个问题的重要性提供一个框架。

然而,确定这些标准时,标准自身也有问题。在写这本书时,我在伦敦的一个柜台遇到了一位投资银行家,他十分确定地对我说在过去的1000 年里,最重要的变化是电子转账。他的理由是,如果没有它,“我就不能快速抓住商业机会,因此我也不能做现在正在做的事”。即便我提醒他哥伦布、路德、伽利略、马克思或希特勒可能对当今世界的影响更大,他还是不做让步。这让我想起了新加坡一个蟑螂滋生的后街酒吧,1990 年8月在酒吧里我听到一位伊拉克船上的木匠讲的一些事。这个人告诉我,因为萨达姆·侯赛因在入侵科威特,他们如果回国就要参军,所以船员们故意使船只搁浅。木匠自己更乐意被困远东,再赚点美金:此前的几年中,他一直在参与萨达姆发动的伊朗战争,他曾经发誓再也不会这么干了。我问他,如果他不待在新加坡,那么他最喜欢待在世界上的哪个地方?“伦敦”,他没有丝毫犹豫。“为什么?”“因为一天24 小时你都能买到药。”显然,投资银行家和船上木匠优先考虑的事情完全不同。但是他们的故事都说明,我们是根据自己的经验,很自然地判断生活中什么最重要。

稳定与变化

人们普遍认为社会在以更快的速度发生变化,但奇妙的是,很多方面反映出来的事实刚好与之相反:事情倾向于变得越来越稳定。为了说明这一点,请想象一下:你身处原始森林的一眼泉水旁,前方有一处高地可作庇护之所。如果从前没有人从泉边到过那处高地,那么森林中任何一条路径都可以到达那块高地。前人极有可能越过泥泞之处和倒下的树木,走最容易的路径。如果以后发现了另一条更方便快捷的路径时,之前的路径就会被摈弃不用。不久,最佳路径可能就形成了。经过几个世纪的使用,它有可能变成一条道路。如果这样的话,人们最终会占用道路两侧的土地,平整之后作为农耕之地或者用来搭建房子。然后,所有其他的路径都被废弃不用了:每个人都会走那条约定俗成的道路。再进一步的变化将难之又难。

这种简单的模式,也适合我们社会的方方面面。我们在18世纪、19世纪和20世纪所遇到的“S”形文明曲线,是书中所讨论的诸多变化的反映:刚开始发展缓慢,后来快速而猛烈,最终又趋于平衡。而它们之所以能到达最终阶段,是因为新的行为方式已经普遍化了。如果100%的成年人都有了选举权,那么就没有新增选举权的可能了。有些事情变得根深蒂固之后,就很难改变。受到许多传统的限制,每一位新当选的政客都会惊讶地发现现实中的他们拥有的权力极小。从度量衡单位的采用到法律和专业标准的制定,这种固定的力量无处不在。随着时间推移,某些行为方式被人们奉为传统,所以其他选择就会变得陌生,缺乏吸引力,甚或成了对现有秩序的威胁。当狩猎者们赖以生存的野生动物迁徙到30英里以外的新地方时,他们的部落可能也会发生分裂和变化,但非永久性的房屋结构使得他们能更容易地适应新情况。如果兽群迁徙,那么部落也跟着迁徙。但是在现代城镇,如果30英里以内的所有商店都出现食物短缺,那么问题就严重了。最重要的变化往往发生在社会被迫改变传统行为模式的时候。当初,新荷兰更名为澳大利亚,新阿姆斯特丹更名为纽约,这是再简单不过的事情。想象一下,如果今天要重新命名澳大利亚和纽约,你会面临多么巨大的物流压力、政治动荡和通讯混乱啊。我们的行为模式越稳固,要摈弃它就越困难。我们在这个星球上留下的足迹越浅,我们行为方式转变的意义就越小,发生的变化也就越小。

那么,为什么几个世纪以来变化一直没有停止呢?显然,如果我们的行为方式越来越稳定,那么变化也会越来越少。可以解释这一悖论的是另一个悖论:一成不变的事情越多,需要改变的也就越多。稳定本身就是一个不稳定因素。海曼· 明斯基(Hyman Minsky )指出,从经济学角度来看,稳定会导致自满、大量借贷以及繁荣与萧条的交替循环。至于人口方面,正如马尔萨斯两百年前所解释的那样,稳定会导致人口增长,反过来又带来粮食供给的压力。此外,系统开发任何有限的资产或资源都会导致枯竭,而引发大的变化。传统的渔场被过度捕捞。在一块土地上连年耕作,土壤就会失去氮,不再肥沃。丰富的矿石被采尽后,矿山也变成累赘。最重要的原因在于,很多人通过改变事物来赚钱。建筑商、建筑师和城市规划师把改变景观作为他们工作的一部分。同样,科学家、发明家和企业家也必须以改变我们的生活方式为己任。接下来,我们就要考虑文化冲突问题了。刚开始,稳定的移民涌入对一个小岛来说是受欢迎的,但随着移民数量越来越多并侵蚀到小岛的文化时,小岛对移民的态度就可能发生变化。就连有意抵制变化的行为,也会变成新的行为模式。以前,为了给新建筑腾出地方,老建筑通常被推倒;现在,老建筑可能会被保留下来,同时引入新的机制确保它们继续发挥功用。如果一个群体不想经历不断的社会变化,它不仅要孤立自己,做到自给自足,没有资源耗尽的风险,不用捍卫资源,不需要利用技术进步,而且死亡率和出生率也要保持一致。当今世界,类似的群体是否存在,这点令人怀疑。当然,亚马逊流域的热带雨林地区可能还生活着这样的部落,他们仍然按照最古老的模式生活。

说到这里,如果我们能够找出社会变化如此之少或者基本不变的原因,那也就意味着,我们找到了影响变化的标准。关键词就是“需求”。如果一个社会完全不需要做正在做的事情,那么它发生变化的几率就会大大减少。如果我们专注于这个关键要点,就能通过需求的结果来衡量几个世纪以来的变化。也就是说,它在多大程度上满足了社会最重要的需求。因此,我们必须搞清楚,这些需求是什么。

需求层次

是什么促进了有意义的社会发展?这并不是说,有人想了一个好主意,然后其他人跟着做;事情从来都不是这么直接。一个好的想法,需要植根于适当的社会环境中。指南针在真正被用于航海之前,已经存在了几百年;早在马丁·路德之前,就有很多人质疑罗马天主教会的信条;弗朗西斯·罗纳尔兹的电报系统也曾被英国海军拒绝。正如我们在这本书里经常看到的那样,并不是发明导致了变化,而是大多数人使用了发明才引起变化的产生。发明要得到推广还必须有大量的需求。也就是说,需求并不总是有清晰的外在表现。1900年,几乎没人需要快速长距离地飞行。但是,空中运输的优势显而易见。例如,军事指挥官不需要大规模入侵,就可以袭击敌人的省会城市。人们可以为了商务或者休闲环游世界。飞行器在专用的发动机推动下飞行成功之后,还可能有一系列发展的可能性。如果内燃机在原本推出时间的60 年前,也即1800 年出现,那么就不可能有以后客运铁路的发明:因为没有了这方面的需求。

是什么刺激了某个层面的需求,导致一种发明出现,从而改变了世界?回顾这1000 年,13 世纪似乎有一个根本性的转变。《启示录》中的“四骑士”——征服、战争、饥荒和疾病——给人类历史造成了巨大的变化。但人类社会只在我们所提到的头两个世纪受到它们的威胁。11 世纪城堡的修建、抵御海盗的入侵和教会影响力的扩散,都与征服、战争和威胁息息相关。12 世纪,人口扩张与粮食供应有关,医学和法律的发展与疾病和社会动荡、社会失序的角度有关。但是,13 世纪金钱进入了历史的画面。人们竭尽所能避免财务上的损失,除非他们是修道士。很多人通过自身努力成了富人,最成功的城市商人可以与旧贵族在权力和地位上相匹敌。此时,整个欧洲明显展开了一种国际间对话,这些对话并不完全受国王或贵族指令的驱动,商人和市场也开始参与其间。人们开始质疑这一古老的谚语:上帝创造了三个等级,即征战者、祈祷者和劳作者。这种逐渐出现的个人致富的愿望,是所有变化的潜在原因。16 世纪的探险家、17 世纪的资产阶级、18 世纪的土地改革者和19 世纪的工商业者都有发财梦。20 世纪的商人和女性把致富变成了一种艺术,他们用世界的资产来玩真人版《大富翁》游戏。所以,我认为1000 年来支撑这些变化的主要力量是:天气及其对粮食供应的影响、对安全的需求、对疾病的恐惧和个人对财富的欲望。

这四种主要力量并不能直接引导我们找出变化最多的那个世纪,但是它们确实给了我们一些启发。这四种主要力量与1943 年美国心理学家亚伯拉罕· 马斯洛(Abraham Maslow )提出的需求层次理论是一致的。马斯洛把需求分成以下几种:生理需求(例如食物、水、空气、温暖);安全需求,包括健康;爱;尊重以及自我实现。这样排列的次序非常重要:如果一个人没有足够的食物,那么人们是否创造出了伟大的艺术品或是否乘火车旅行,对他们来说根本无所谓。正如马斯洛所言:

对于长期处在极度饥饿状态的人来说,理想中的乌托邦就是有充足食物的地方。在他看来,只要余生衣食无忧,就是幸福,绝不企求更多的东西。生活本身就是吃饱饭,其他东西都是次要的。自由、爱情、社区归属感、尊重和人生观,全都可以置之不理,因为它们不能填饱肚子所以毫无用处。

如果一个人吃饱喝足了,他最关注的就是安全问题;只有安全健康了,他才会去寻求情感支持和自尊。最后如果这些需求都满足了,他关注的就是自我实现。关于这一点,马斯洛从各个方面进行了解释,例如除了前面所说的情况,还要追求真理、美、满足感和意义。在这里,我们可以用他的话做个总结:“音乐家必须懂得音乐。”

马斯洛需求层次理论是这个时代的产物,与我们前面几个世纪没有太大关联。我们很多祖先都把宗教信仰放在安全或者食物之前,譬如,16世纪的人们为了信仰宁愿被烧死也不愿公开认错;中世纪的贵族宁愿去战斗,也不愿躲在他的领地安享和平。在他们看来,自我实现优于一切。马斯洛把“不受偏见的束缚”看作自我实现的一方面。但是在17世纪自由主义崛起之前,人们认为偏见也是一种美德,这时的自我实现意义不同。说了这么多,马斯洛的著作清楚地告诉我们,某一种需求必然优先于其他需求。如果你正在遭受瘟疫,那么有没有最新的手机对你而言根本无所谓。我们必须更注重吃喝、温暖、安全和健康,而不是更换奢侈品和追求便利。意识形态的相对重要性比较难评估。对于那些为了政治信仰而绝食抗议的人,意识形态比食物更加重要;对于那些起身反抗种族偏见的人,信仰比人身安全更重要。考虑到等级制度中意识形态的不同地位,我们就从历史的角度来确定一下更具代表性的需求层次,然后我们再来评估社会的变化:

(1)生理需求:社区成员是否有足够的食物、温度和住处来维持生命;

(2)安全需求:社区是否远离战争;

(3)法律与秩序:社区成员在和平时期是否安全;

(4)健康:社区成员是否会生病;

(5)意识形态:社区成员是否免受道德制约和社会或宗教的歧视,这些歧视偏见会阻止他们去寻求以下几项需求,或者令他们放弃以上提到的需求;

(6)社区支持:社区成员在生活的社区内是否能够享有足够的友谊与交往,包括情感上的满足;

(7)个人提升:他们是否能够提升自己,实现抱负,或者说自我满足;

(8)社区提升:他们是否能够帮助社区的其他成员,如果他们有上述任何需求。

一般来说,如果对上述任何问题,有人或社区中的一部分人的回答是“不”,那么需求层次就到此为止了(请记住意识形态重要性不同的警告)。如果答案为“是”,那么下一个标准就能界定他们的需求。很显然,并不是社会上每个人在同一时刻都面临着相同的需求。中世纪的贵族如果身体健康、领土安全,那么他的所有八个需求都已满足,但是为他耕地的农民可能连第一个需求都没能满足。无论如何,整个需求阶梯应适用于每个人,大家都能找到自己对应的位置。因此,它既能界定社会的集体需求,也允许我们同时评估众多的重大变化,否则用其他方法是很难进行集体量化评估的。例如,在衡量是否能满足生理需求的同时,我们可以对农业和运输方式的变化以及社会改革的影响进行评测。法律和秩序发生了变化,我们就可以在道德发展和司法效力方面进行评测。如果变化与需求没有任何关联,那么用马斯洛的话来说,这是一个“无用的东西”,可以完全置之不理。

历史的终结?

今天生活在西方的人,其需求似乎基本得到了满足。当然,那10% 最穷的人会提出反对意见,但是每个世纪总有10% 的人口是穷人,是弱势群体。然而,今天这些相对贫穷的人比起1900 年最穷的10% 的人已经足够幸运了。今天我们的社会还存在着不公正和不平等,但这些只是社会制度的副产品。大多数人的需求在这个社会中已经得到满足。然而,接下来会发生什么呢?如果这么多社会因素都遵循文明曲线到达2000 年的制高点,那么20 世纪仍旧能占据变化最大的鳌头吗?

这个问题与历史学家弗朗西斯· 福山在他的著作《历史的终结与最后的人》(The End of History and the Last Man, 1992年)中所论述的有很多共同之处。自启蒙运动以来,很多历史学家、经济学家和哲学家们都认为社会有一天会发展到一个顶点,然后停滞不前。最终,每个人都会认为这是社会的最完美形式,不管它是一个自由民主国家还是社会主义国家,整个世界的政治发展也会减缓甚至停止。这种从狩猎采集社会到社会最终状态(福山坚信是自由民主社会)的发展,就是普世史(Universal History)。福山认为,普世史到达终点时,仍有“历史”以事件的形式呈现。战争会爆发,疾疫会继续蔓延,发明还会造福人类。但这些只不过是平静大海中的一丝丝涟漪。世界的政治会达到一个理想和稳定的状态。人人丰衣足食,接受教育,健康能够得到保证。在意识形态方面,没有人会反对政府,因为他们很满意。福山认为,1989年11月9日柏林墙的倒塌预示着西方自由主义才是能够持久的政治范式,所以他写了《历史的终结》来支持他的观点。

这么多文明曲线的存在代表着诸多有益变化已达到顶点,所以我们可以合理地得出结论:本书的后半部分(如果不是整本书)支持“历史的终结”的概念。我们已经绘制了一条通往平等、自由民主的道路,这条道路与福山所言那种会被大家接受的政治模式走向大致相同。未来的世纪会经历更多的变化吗?一旦你到达了,那里就是终点。虽然历史会有终结这个结论是合理的,但却不正确。与福山以及1945年以前其他著名政治经济学家一样——马尔萨斯除外,我们只考虑到了支撑着人类生存的广泛的经济交换的一个方面:那就是我们只考虑了需求的方面。也就是说,我们已经考查了我们想要的:我们的需求是什么,我们如何使自己和整个国家变得富有,我们如何分配财富,我们如何满足自己的需求。但是,经济交换还包括供应这一方面。福山和黑格尔及其他普世史上没那么重要的主角一样,忽视了经济交换中人与环境关系的一面。

这种关系的“供应方”提供了可用的资源,包括水、土地、空气和阳光,还包括木材、煤炭、金属矿石、石油和天然气等基本物资。过去,人们理所当然地认为世界上有着足够的土地和自然资源,唯一值得争的是谁来控制它们。然而,1968 年刊登的《地出》照片以简洁而唯美的方式展示了地球多么渺小,我们的资源又多么有限。事实上,这对20 世纪60 年代的奢侈生活没有造成直接威胁,也没有引起悲观主义。对世界的短暂注意力很快转移到其他事情上去了。少数善良人士试图向政治领袖提出忠告,我们正在过度开采世界资源。但是大多数领袖认为,担心这样的事情还为时过早,这不是需要我们优先考虑的问题,不必为此分心。我们的主要任务是鼓励商业和进行国际竞争,以及,最重要的是经济增长。

毫无疑问,在地球这个弹丸之地上,制造业和食品生产是不可能无休止地增长的。然而,一些乐观的经济学家认为,尽管我们资源有限,但持续的经济增长还是可能的。这是因为经济增长是用国内生产总值(GDP)来衡量的:理论上GDP 无休止增长是可能的,因为资源可以无穷尽地循环使用,并且在每个阶段还能增值。这些乐观的经济学家经常以铜为例。如果旧电器中的铜被重新使用到最新的技术设备里,它的价值就增加了,而且还促进了经济的增长。而更新后的电气老化被淘汰之后,其中的铜又可以用于更好的、有附加值的产品中,增长周期继续着,且并不再需要新的铜介入。然而,世界上的大多数资源并不适用于这一模式。在19 世纪那一章的开头部分,我们用量化的方法来研究历史:1000 年以来,欧洲超过一半的人口都生活在最后两个世纪。这意味着这段时间的人均矿产资源消费量远远高于1800 年之前的消费量。如果我们画一个饼图来显示过去1000年的金属消费量,我们将发现几乎所有的消费量都发生在1800年之后。针对乐观者们无休止增长的例子,我们强调的是,自青铜时代以来,超过95%开采出的铜都在20世纪被消耗了。过去1000年的所有石油都在20世纪被钻探、抽取和消费。至于煤炭,20世纪的消耗量远超19世纪的消耗量,相比之下1800年之前的煤炭消费可以完全忽略不计。在很大程度上,甚至铁的使用也是一种现代现象。目前,欧洲每年的钢铁消耗约人均400—450公斤,在一些高度工业化的制造业国家,钢铁消耗量甚至是这个数字的两倍。1800年之前,人均年钢铁消耗量甚至不会超过10公斤。在此基础上,95%的铁都是在工业革命之后被人们使用的。世界的铁供应十分充足,但生产钢铁需要煤炭。按照不同的冶炼方法,每一吨钢铁需要0.15至0.77吨煤炭。钢铁和铜可以回收,但煤不可以,天然气不可以,石油也不可以。因此,在越来越多的人还在消耗世界资源的情况下,认为通过回收废铜烂铁就可以实现经济无止境增长的观点是不切实际的。

人类的交换行为在地球的需求和供应两个方面应该取得一致。20世纪,我们不仅满足了比以往更多的需求,而且还以前所未有的速度消耗着世界上的不可再生资源。所以,20世纪与其他任何时期都不一样。用社会经济学的术语来说,我们实际上是生活在一个新发现的地球上。

当然,问题是我们只有一个地球,如果我们想要获得更多的资源和过上更舒服的生活,在一个世纪里用尽地球的所有可用资源是不明智的。以往的政治思想家们,包括黑格尔的信徒和19世纪的自由主义者,从来没有考虑过人类与地球关系中供给方面的重要性。他们只对人类的需求感兴趣,或者更精确地说,是他们认为人类需要什么。有的认为这是谁控制资源、生产资料和市场的问题:如果这些都是由某一阶级来控制,那么这一阶级就能受益。然而,如果地球上人数翻倍,那么这一阶级群体分享的资源就会减半,因此人口膨胀最终会使这一阶级变得贫穷,不管他们是否拥有生产资料。此外,即使人口保持稳定,他们拥有的资源还是不会持久。一些石油生产国会比其他国家更早耗尽资源,后果是依赖资源的那些人的经济和社会福祉会遭到破坏。最终,相比那些资源已枯竭的国家,少数拥有盈利性石油储备的国家生存下来,他们的经济将占据绝对主导地位。

有些人仍然认为我们永远不会耗尽资源。1492 年收复失地运动结束,基督教国家实现了最大可能的扩张时,哥伦布迅速穿越海洋发现了伊斯帕尼奥拉岛。五年之后,意大利航海家卡伯特抵达纽芬兰。这些乐观主义人士认为冒险精神并未消失,它会指引我们去开发其他星球。不幸的是,20 世纪使这个梦想破灭了。如本书所言,“冒险精神”其实是追求财富、追求利益的委婉说法。哥伦布和卡伯特都是受致富梦想的激励,当然那些支持他们的政府也在做发财梦。探索非洲海岸是博哈多尔角探险的继续,因为吉尔·埃亚内斯早在那里发现了黄金和奴隶。18 世纪,人们并不希望通过新的农业技术来养活全世界,他们那么做只是为了盈利。但是20 世纪,我们开始意识到我们扩张的极限:我们发现离开太阳系永远是无利可图的。也许有一天在火星上开采稀有的金属值得尝试。但是,我强烈怀疑耗费数十亿美元到这个寸草不生、寒冷缺氧的火星上采矿是否划算,这样做并不比与资源富国结盟或直接从经济或军事弱国掠取成本更低。但是,想从商业上解决这样的扩张难题,除火星之外别无他法。太阳系里其他行星不适合人类定居和采矿。另一个太阳型恒星天苑四(Epsilon Eridani )距离太阳10.5 光年,其行星也都不宜人类居住。火星之外,离地球最近最有可能适合人类居住的行星,叫格利泽667Cc(Gliese 667Cc),它距离太阳22光年。但是如何到达那里,本身就是一个难题。我们载人飞船的最快飞行速度是每小时2.5万英里:那么,完成这个旅程至少需要58.9248万年。然后,我们还需要回来,往返就超过100万年。这么长的时间,无论回报是什么,也永远不会激起投资者的兴趣。而且你也无法回来或有什么回报。

要解决这个问题,如果不靠科幻小说的话,那就得进军科学界了。2010年4月,斯蒂芬·霍金提出假设,如果一个巨大的飞行器携带足够燃料,持续燃烧两年,就可以接近光速的50%(33480万英里/小时)。如果它有足够的燃料飞行十年,就能接近光速的90%(60264万英里/小时)。这样的话,从地球往返格利泽667Cc的时间就能缩减到58.6年。我也很乐意接受霍金教授的保证,由于时空的特质,人在飞行器上以接近90%的光速飞行时他们只会经历一半时间的流逝:37.3年,而不是整整58.6年。但是,我很想知道哪里可以安置这个超过10亿吨液氧和液氢的燃料箱(供来回行程之用)。还有,这么重的飞行器飞得起来吗?在太空中能够续加燃料吗?很显然,提出这么傻的问题,可能就是为什么我不是火箭科学家的缘故。现在一想,霍金也未必就知晓答案。但我知道去往另一个太阳系的太空航行基本无利可图。并不是技术的欠缺让我这样认为,而是距离,我们无法以光速飞行,此外还有巨大的航天成本等综合因素。依我之见,与其花费数万亿美元委派几个人前往另外一个太阳系去做长期的绝望探索,不如立足地球,节省开支,就资源短缺问题与邻邦协商。

所以空间——我们所谓的“最后的边疆”,并不能为我们提供一个解决问题的办法。然而,它确实引导我们把注意力集中到某些力量上去,这些力量对未来的自然界将产生影响。这本书中所讨论的许多变化都有一个共同点,即它们都与打破边界有关:哥伦布、卡伯特和其他早期探险家打破了地理上的边界;1572 年第谷发现的超新星、显微镜和望远镜打破了认知的边界;法国大革命和19 世纪的改革家们拆除了整个西方的社会边界;20 世纪则破坏了地球的大气层。大多数边界的跨越都可以用“去西部吧,年轻人”这一范式来理解。向西走,你就会发现它的边界,穿越它,你就能有所得,变得富有。这一范式主要表现在北欧海盗、诺曼人、十字军和新世界探险家们的扩张身上,这些扩张有利于科学发现、世界开发和经济增长。但是当我们意识到地球上燃料资源即将枯竭的时候,这种打破界限的意识也就过时了。现在的挑战不是扩张而是如何自我约束:我们面对一系列问题,而这些问题是一向所向披靡的男人无法解决的。我们这些“智人”从来没有想过会面临这样一个问题:我们的直觉竟然会威胁到自己的存在;我们的直觉一直都是为了我们的利益、我们的基因存活而存在的。我们现在的战场,不在地平线上,不在宇宙空间,而是存在于我们的意识之中。

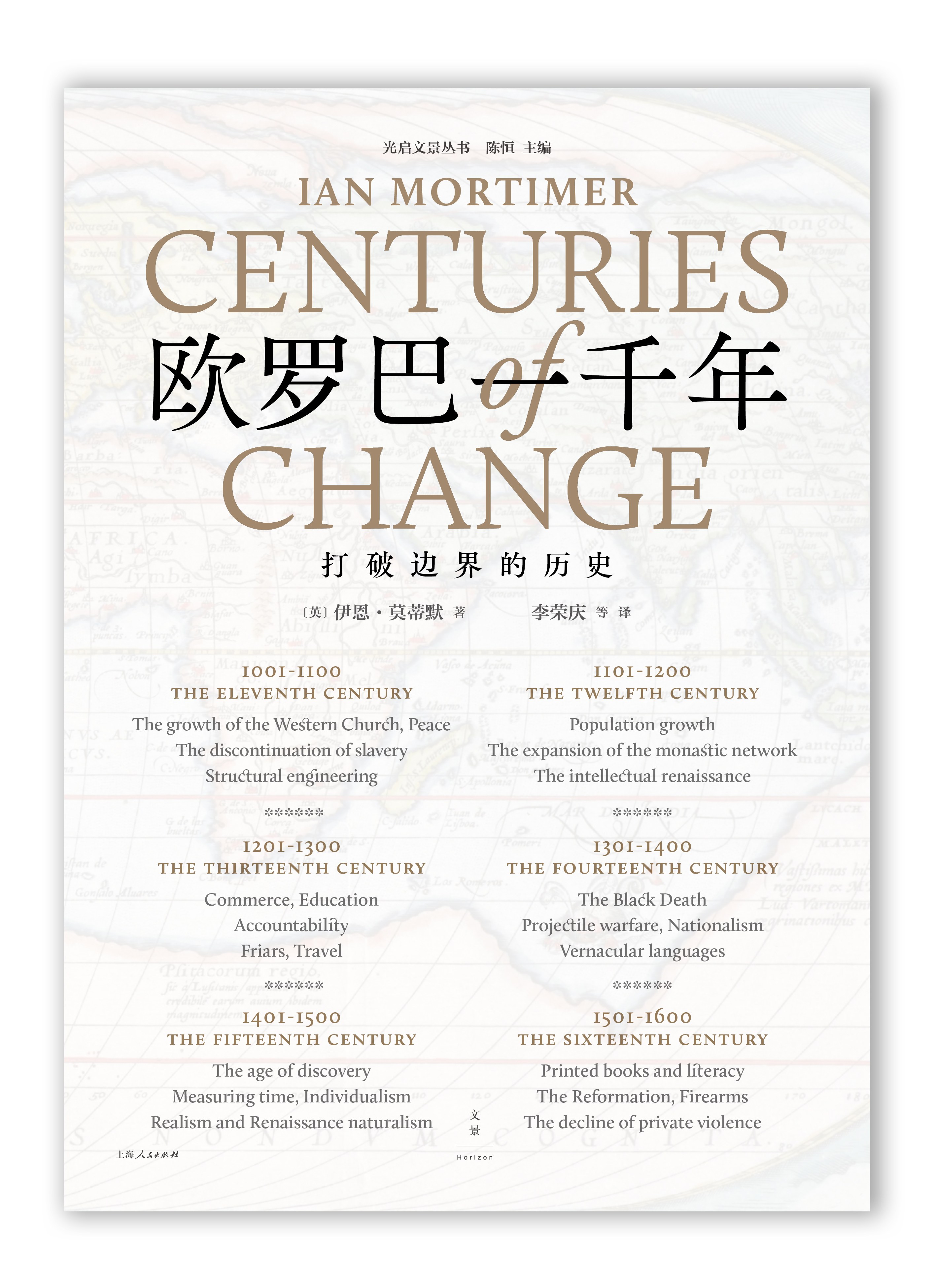

本文摘自《欧罗巴一千年》,伊恩· 莫蒂默 著,世纪文景|上海人民出版社2019年7月版